Beaucoup d’Américains ont été choqués par les manifestations qui ont eu lieu en France après l’augmentation de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans, particulièrement parce que l’âge de la retraite aux États-Unis est fixé à 67 ans.

Ce n’est pas un secret que la culture du travail en France est très différente de celle des États-Unis. Les travailleurs Français ont droit à 25 jours de congés payés, un droit qui n’existe pas aux États-Unis. Leur temps plein est aussi plus bas: 35 heures contre 44 heures aux États-Unis.

Pourquoi est-ce que ces deux pays ont une culture du travail aussi différente ?

L’origine de la culture du travail en France

Les droits du travail en France ont une histoire très longue et complexe. Concentrons-nous sur le 20ème siècle. En 1906, après que 1 099 mineurs ont perdu la vie dans une catastrophe, le poste de ministre du travail a été créé. En 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a passé une loi qui a limité le travail à 8 heures par jour pour tous les travailleurs et la durée légale du travail à 48 heures par semaine. Pourtant, il faut noter que la semaine de travail à cette époque était plus souvent 6 jours par semaine plutôt que les 5 jours par semaine qui sont devenus communs par la suite. En 1936, après une crise économique et beaucoup de grèves, les travailleurs ont gagné deux semaines de congés et les heures de travail par semaine ont été abaissées à 40 heures. (Le samedi est devenu un jour de congé). Dans les années suivantes, les salariés ont obtenu le revenu minimum, l’assurance-chômage, et beaucoup plus. Pourtant, c’était l’établissement de l’État-providence après la deuxième guerre mondiale qui est vu comme l’une des raisons les plus importantes pour laquelle la culture moderne du travail en France existe. Avant l’État-providence, la France avait l’État-gendarme qui a dit que le rôle du gouvernement était de ne pas trop se mêler des affaires de ses citoyens et de gérer principalement les services qui concernent la sécurité du pays comme la justice, la monnaie et la police. L’État-providence, en revanche, est l’idée que le gouvernement a une responsabilité de protéger ses citoyens contre les risques sociaux concernant la santé, l’emploi, le logement, etc. Cette idée qui est devenue populaire pendant une période de difficultés pour beaucoup de Français et on lui doit d’avoir établi un climat de solidarité entre les Français.

Le rêve américain

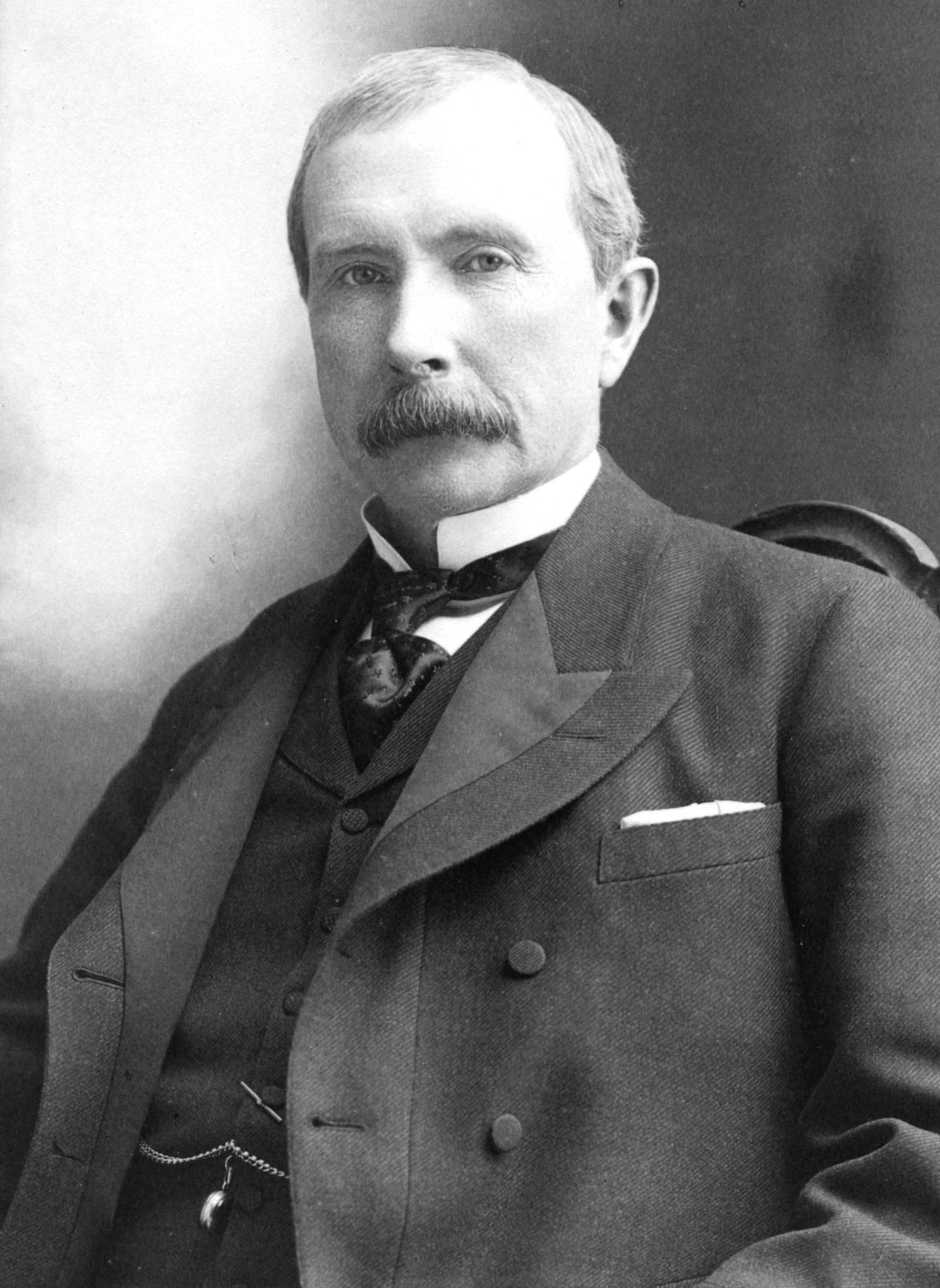

La deuxième guerre mondiale, qui a poussé les Français à être plus collectivistes, n’a pas eu du tout le même impact aux États-Unis. En fait, à cette époque où l’économie française a souffert le coût de la destruction d’une guerre sur son sol, l’économie américaine n’a jamais été aussi bonne. Le tournant du 20e siècle aux Etats-Unis est appelé “l’époque dorée” parce qu’il y avait des hommes d’affaires comme J.D. Rockefeller qui sont devenus très riches. C’est à cause du succès de ces hommes pendant cette période que les valeurs américaines d’individualisme et de dur labeur sont nées. De plus, à cette période, il y avait un respect énorme pour ceux qui étaient capables de réussir sans l’aide du gouvernement. Cette attitude existe encore aujourd’hui. C’est au point où même aujourd’hui les gens hésitent à accepter l’aide du gouvernement, même quand ils en ont vraiment besoin, parce qu’ils ont peur du jugement des autres.

Un événement, deux résultats différents

Pour les États-Unis, l’événement qui a défini notre culture du travail était la récession des années 1970. Avant cette récession, les Français travaillaient en moyenne plus que les Américains. Pourtant, il y a eu un acte crucial qui a commencé le changement entre les deux pays. Pendant cette récession, les Américains ont dû travailler plus pour gagner le même salaire. Pour être capable de mener le même style de vie, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Le résultat était qu’il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas trouver de boulot et d’autres qui en avaient trop. En France les travailleurs ont réagi différemment. Plutôt que prendre l’approche que c’était chacun pour soi, ils ont agi collectivement. Un slogan populaire pendant ce temps était “travailler moins, travailler tous.” Cette décision a permis aux syndicats de devenir encore plus puissants en France et a assuré une plus grande égalité entre les conditions des salariés.

Donc, laquelle est la meilleure ?

Les différences entre le travail en France et aux États-Unis ont été créées en gros par une différence entre les philosophies de collectivisme et d’individualisme. Les citoyens des deux pays ont une idée différente de ce qui est censé être le rôle du gouvernement dans leur vie. Quelle est la meilleure idéologie? Il y aura des arguments pour les deux côtés. Pourtant, avec cet acte d’augmenter l’âge de la retraite contre la volonté populaire en France et la préoccupation du “work-life” balance qui est devenue de plus en plus populaire aux États-Unis, peut-être qu’il n’y a pas de choix parfait. Peut-être que les deux cultures se rapprochent et, à la manière de tant d’autres choses dans la vie, nous verrons que la solution est toujours quelque part au milieu.

Vocabulaire

- Manifestation (nom féminin) – Un événement organisé pour exprimer un avis et attirer l’attention

- L’âge de la retraite(nom masculin) – L’âge où quelqu’un peut arrêter de travailler et recevoir un pension plein de l’gouvernement

- Syndicat (nom masculin) – Une organisation qui lutte pour améliorer les conditions de travail pour les salariés qu’il représente.

- Congé (nom masculin) – Les jours de vacance, normalement d’un travail

- Le temps plein (nom masculin) – Un standard légal qui signifie qu’un salarié travaille au plus haut niveau des heures considérées standard par un pays.

- Grève (nom féminin) – L’arrêt du travail par des salariés avec le but de convaincre leur employeur d’améliorer leur conditions de travail

- Salarié (nom masculin) – Les gens qui travaillent pour une société

- La volonté populaire (nom féminin) – Les désirs politiques qui sont très populaires parmi les peuples

- Le revenu minimum (nom masculin)- le montant le plus bas un travailleur peut être payé par heure

- L’assurance chômage (nom féminin) – Un système qui permet aux gens qui perdent leur travail soudainement de continuer de recevoir de l’argent pour un peu du temps.